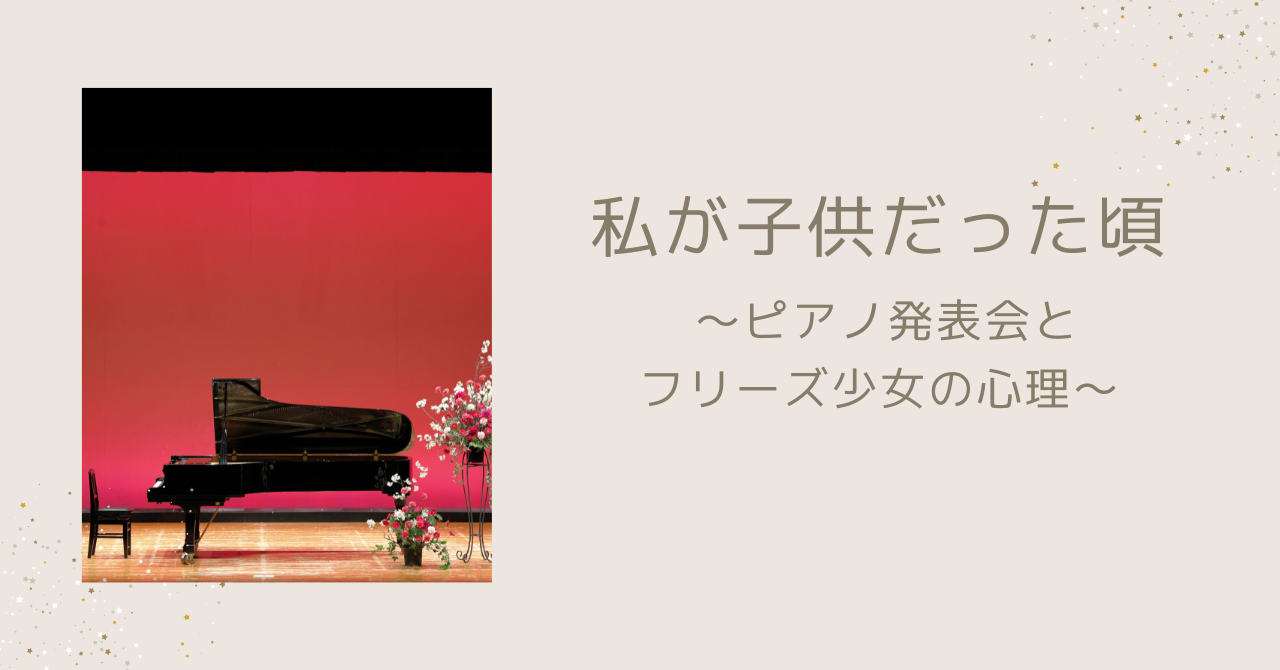

小さな決意と葛藤

確か、私が小学校に上がる頃だったと思うのですが、我が家は、父方の祖父母と同居すべく、父の実家を建て替えて引っ越しをしました。

父方の祖母は、とてもパワフルな人でしたが、祖父はリウマチを患っており、身体の自由があまり効かない状態でした。

そんなある日、祖父が私に言いました。

『このリンゴむいてくれへんか?』

小学校一年生、包丁なんてほとんど使ったことがない私にとって、それは大きなチャレンジでした。 けれど、身体の自由が効かない祖父のために、何とかしてむいてあげたい!強く、そう思ったのです。

でも、無理。

やってみたい気持ちはある。 でも、できない。

その時の葛藤は今でも覚えています。

心の中で「リンゴをむきたい!」「でも無理……」「なんとしてでもむく!」「いや、私にはそんな力はない……」と、ぐるぐる考えていました。

もはや、頭の中では中島みゆきの『地上の星』が流れていたほど、ドラマチックな葛藤です。

自分の無力さと向き合った日

包丁とリンゴを持ったまま、私は立ちすくんでいました。

そんな私を見た祖父が、ぽつりと一言。

『リンゴの皮もむけないのか?』

私は、うなずくしかありませんでした。

そのときの祖父の表情は、驚きでも怒りでもなく、静かな残念そうな顔。

そして、口うるさい祖母に頼むしかなくなったので、そりゃあ祖父も少しガッカリしたことでしょう。

私はその瞬間、自分の無力さを痛感したのです。

心に残る体験が、今の自分をつくっている(心理学的視点)

時を経て、私がカウンセリングを受けるようになった頃、担当カウンセラーからこんな質問をされました。

『大門さんにとって、助けられなかった男性って誰ですか?』

私はその時、まっさきにこのリンゴの記憶がよみがえりました。

祖父のことを助けられなかった・・・そう感じたあの瞬間の記憶です。

心理学では、こうした体験が「根源的な信念(コアビリーフ)」として心の深い部分に残り、無意識に行動や人間関係に影響を与えると考えられています。

助けられなかった罪悪感や無価値感。 それが私の中で根付き、無意識のうちに「困っている男性を助けたい」という欲求につながっていたのかもしれません。

その結果、自分を犠牲にしてまで、困った男性ばかりを助けようとする。そんなパターンが繰り返されていたのです。

まとめ

あの日、リンゴの皮ひとつむけなかった自分。

その無力感と残念な表情の祖父が、私の中に深く残り、助けたい人を助けられなかったという想いが、後に人間関係にも影響していたのかもしれません。

心理学的に見ると、こうした幼少期の出来事は、私たちの信念や行動パターンを形づくる大きな鍵になります。

だからこそ、今の自分を知りたいとき、昔の自分を思い出すことは、とても大切な作業なのです。

うーーーん……やっぱり、あの時のBGMは中島みゆきで決まりですね。

※「私が子供だった頃」シリーズとして、過去の記事に加筆修正を行い、新しい内容を追加しました。